講師紹介

講師のみなさんには「私の勧める勉強法」というタイトルで自由に書いてもらいました。

何か参考になっていただければ幸いです。

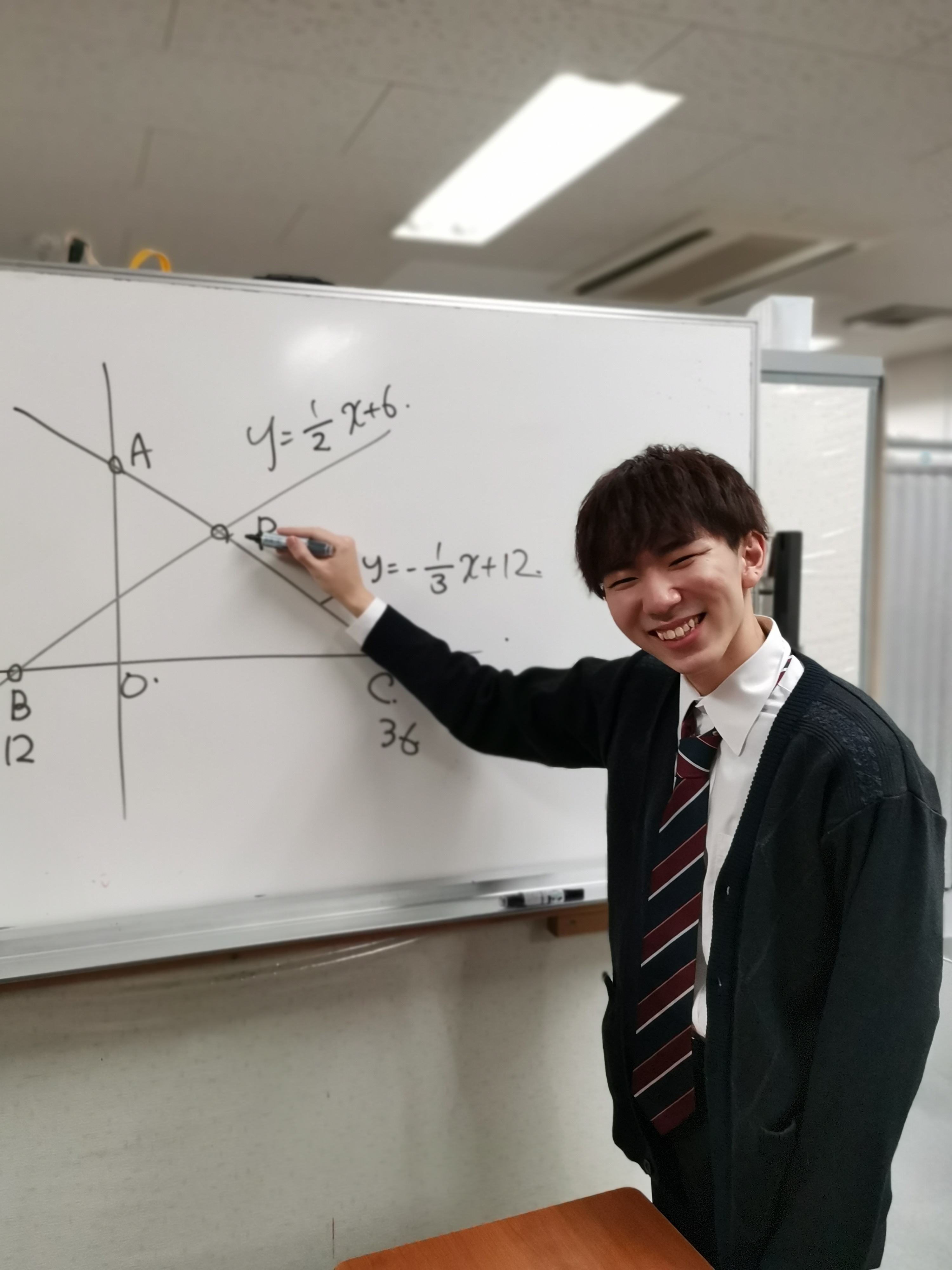

●藤原脩眞先生

こんにちは。講師の藤原脩眞です。今回は私の勉強法について紹介します。

氏名:藤原 脩眞

学部:教育学部

出身地:宮城県

~自己紹介~

好きな有名人:Mr.Children

趣味:野球観戦、食べること

中学の部活:軟式野球

高校の部活:硬式野球

大学の部活:ラクロス

自慢できること:早起きすることが得意

~私の勉強法~

私がすすめる勉強法は、各教科学校で配られているワーク一冊を隅々までやり込む方法です。

今回は特に英語について書きます。

皆さんは英語のワークをどのように使っているでしょうか。ただ空欄を埋めて満足してはいないでしょうか。

それが普通じゃないのと思ったそこのあなた!

いろんな問題集やプリントに手を出しているそこのあなた!

もし気になった方は次の方法を試してみてください。びっくりするほどできるようになるはずです。

英語のワークは『わたしはテニスをすることが好きだ』というように日本語が全文書いてあり、英語で『I like ○○○ tennis. 』と書いているところに『playing』を埋めることが求められると思います。

穴を埋めるだけでは文法の全体を覚えることは難しいです。

そこで少し時間がかかりますが、英語の部分を定規や手で隠して

日本語の部分の『わたしはテニスをすることが好きだ』だけをみて、『 I like playing tennis.』 と全文が書けるようになるまで練習します。

これを2ページ分できるようになれば、基本的にそのUnitのパート一つ分の文法が身につくと思います。

色々な問題を解くのは本当にテスト直前の時間で大丈夫です。

『急がば回れ』ですので、一つずつ確実に覚えることをおすすめします。

前回も書かせていただきましたが、勉強法には個人差があり、正解はありません。

勉強法のヒントが欲しいなと思っている方がいましたら、先生方の勉強法を試して、自分に合うものを探してみてください。

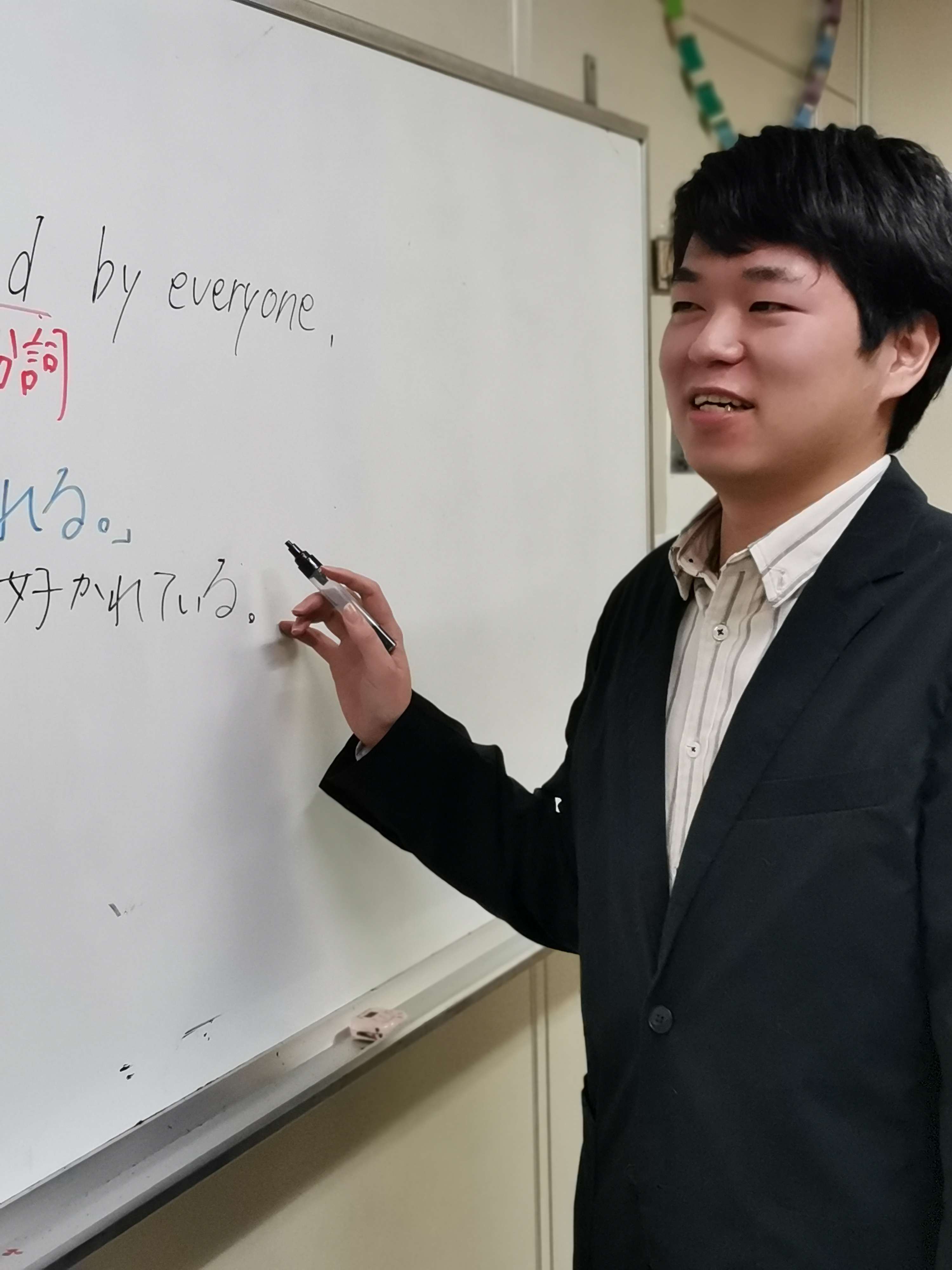

●古内裕人先生

こんにちは、講師の古内裕人です。

氏名:古内 裕人

学部:薬学部

出身地:宮城県

~自己紹介~

好きな有名人:堺雅人、原田泰造、本田翼

趣味:ドライブwith友人

中学の部活:陸上

高校の部活:陸上

大学の部活:なし

自慢できること:筋トレしてないのに腹筋割れてます

~私の勉強法~

私が得意とする教科は数学と英語でした。私の高校時代の数学と英語の勉強法について紹介していこうと思います。

〜数学〜

個人的には5教科の中で最も大切なのは数学だと思っています。数学は論理的な思考を養うことができます。

塾で先取り学習→学校の授業を受ける→問題演習

の流れで私は勉強を進めていました。ここでのコツは、ノートを取ることよりも理解をすることを優先することです。多くの人が授業のスピードについていくことができなかったという経験をしたことがあるのではないでしょうか。私もあります。そんなときは書いている手を止め、聞くことに集中してみてください。ノート提出がある場合は、授業後あるいは放課後に友達のノートを見せてもらうといいでしょう。高校時代、私には数学のノートというものがありませんでした(計算用紙として適当な裏紙は使っていました)。先生の話で「なるほど」と思ったことは教科書にメモをしていました。この勉強法の結果、数学の校内順位はほとんどずっと1位でした。

〜英語〜

高校1〜2年のときに、通っていた塾の先生からいつも言われていたことがあります。「単語は今のうちからやっておいた方がいい。」これは私が受け持つ生徒にもいつも言うようにしています。

英語は単語と文法が非常に大切です。文法は授業で解説してくれている先生が多いので、文法の勉強には授業を活用していました。単語は単語帳(ターゲット)を使って学習しました。授業を聞いていたら単語力が劇的に向上した!という話は聞いたことがありません。単語力はほぼ100%自己学習に依存します。単語の勉強において最も大切なことは「反復」だと思っています。1冊相棒となる単語帳を決めて、何度もそれに載ってる単語に触れるようにしてました。高3のときには、電車の時間は単語帳を見ると決めていました。

以上が私の勉強法でした。100人いれば100通りの勉強法が存在します。人の勉強法に支配されず、自分の勉強法を見つけ出してください。参考程度に力になれれば幸いです。

●松原一陽先生

こんにちは、講師の松原一陽です。今回は私の勉強法を紹介します。

氏名:松原 一陽

学部:事業構想学群

出身地:宮城県

~自己紹介~

好きな有名人:岡野昭仁、朝日奈央

趣味:自分の車で県内観光地をドライブ

中学の部活:ソフトテニス部

高校の部活:なし

大学の部活:広報部

自慢できること:記憶力には自信があります マニュアルの車(スポーツカー)を運転できること

~私の勉強法~

私は中学生の頃、あまり勉強をしなくてもそこそこの成績が取れていました。しかし、高校生になってテストが増えたり授業の難易度が上がったりして勉強をしないとついていけない環境になっていきました。そこで私は、「勉強をすることを習慣づける」ことをまず初めに行っていきました。最初は朝1時間早く起きて学校で自習する家に帰って寝る前に次の日の予習をする等の簡単なことから始めていき、お昼休みに早くご飯を食べて30分復習をする等の「スキマ時間」を勉強の時間に変えていきました。結果的に、受験期には一日5〜6時間の勉強を継続してできるようになりました。また、そのおかげで大学受験では志望校に合格する事ができました。

この文を読んでくれた皆さんはどのような勉強をしているでしょうか。中学生の皆さんは「まだ大丈夫」と思っている人もいるかもしれません。しかし、自分で勉強をすることを早期から習慣づけることが大事だと私は思っています。勉強していないなあ、学校の授業について行けなくなったなあと思っていたら、是非進研学習会で勉強の習慣を作っていきましょう!!

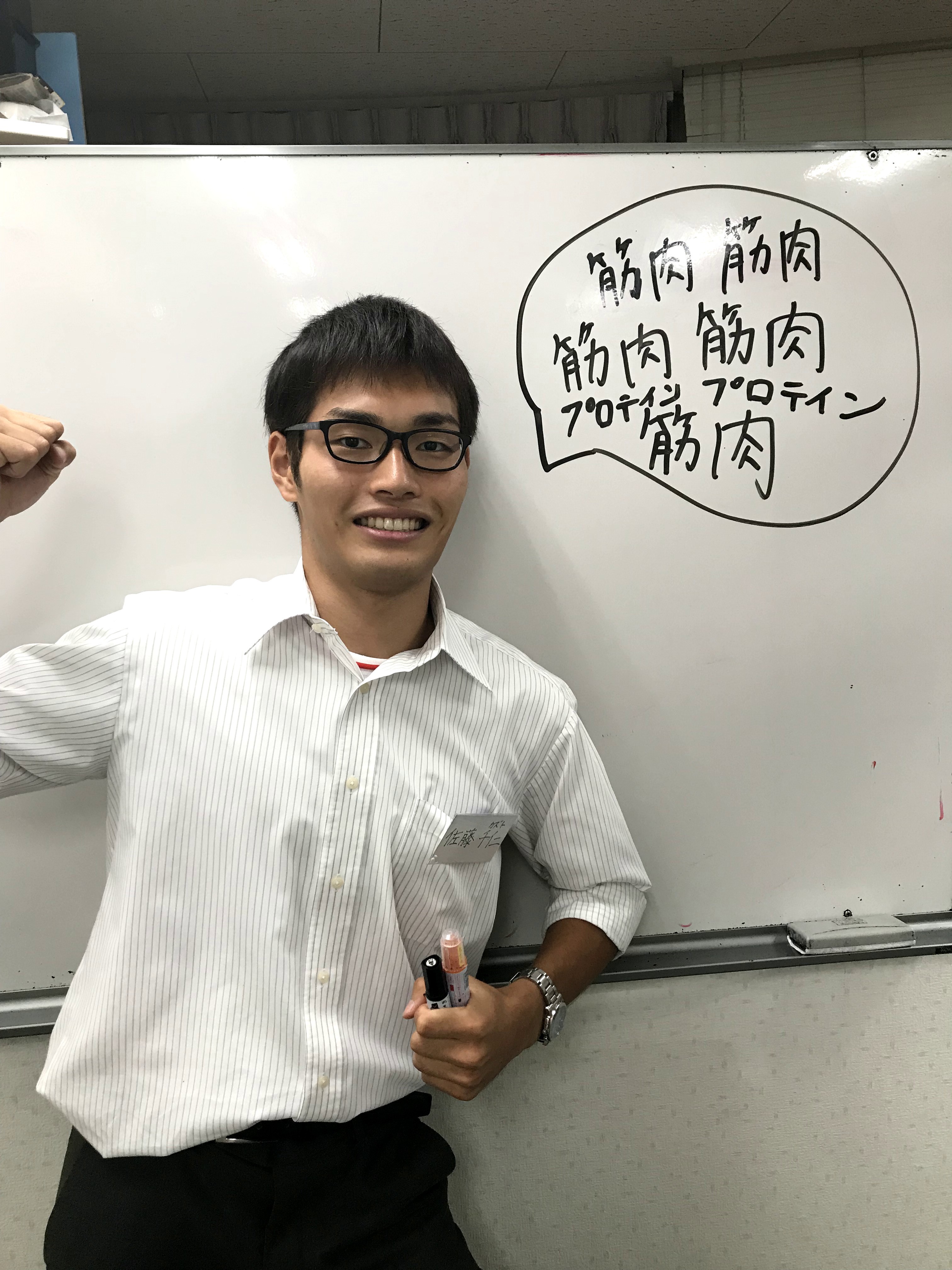

●佐藤千仁先生

こんにちは、講師の佐藤 千仁です。今回は、私の勉強法を紹介します。

氏名:佐藤千仁

学部:工学部

出身地:宮城

~自己紹介~

好きな有名人:Mr.Children

趣味:音楽鑑賞,動画編集

中高の部活:中学|陸上競技 高校|陸上競技

自慢できること:11日間で2度、計8日間台湾旅行に行ったこと

~私の勉強法~

中学時代の定期テスト対策についてお話しします。(暗記量が大幅に上がる高校ではまた別の方法をとりました)

①基礎的な問題集を一周やる(塾、学校両方)

②間違えた問題とポイントを押さえたノートを作成する

→理科、社会、英語は教科書の内容も含めてまとめられると良い。

③読んで、書いて、話して復習する

①を7日前までに、②を2日目前までに、③を最後の2日で行うとちょうど良い

ここのポイントは、問題集は一週間前にほとんど終わらせることだと思います。これが出来るかでテストの成績が左右されることは間違いないでしょう。

●久道一真先生

こんにちは、講師の久道一真です。今回は私の勉強法を紹介します。

氏名:久道 一真

学部:理学部

出身地:宮城県

~自己紹介~

好きな有名人:阿部寛

趣味:絵を描くこと、数学(最近は幾何学がマイブーム)、フランス語、先祖調査

中学の部活:卓球

高校の部活:数学

大学の部活:なし

自慢できること:生まれてこの方骨折をしたことがない

~私の勉強法~

主に数学と英語についてお話しします。まず数学に関してですが、授業で習う定理・公式などを覚えることは大前提として、その使い方や応用などを学ぶために問題演習を積極的に行っていくことが重要だと思います。特にその際には、解き方を第三者が見ても理解できるように記述しながら問題を解いていくとよいと思います。これは、自らの思考の手順を見える形でまとめて、もし間違ってしまったらどこに誤りがあったのか見つける際に役立ちますし、特に高校生の方であれば記述式の解答の練習にもなります。また、証明や記述式の問題の場合にはどう解答を書くべきか悩む方も多いと思いますが、あまり難しく考えずに、根拠とそこから導かれる結論を明確にして自分の言葉で書くことを心がけていくとよいと思います。例えば、「Aが成り立つから、このことと◯◯の定理より、Bが成り立つ。」のように、Aと◯◯の定理を根拠にBを導いたことが伝われば十分です。文章の読みやすさはもちろん大切ですが、だからといって変に小難しい言い回しを無理に使う必要はないのです。

次に、英語に関してですが、英語は一つの科目である以前に一つの言語ですから、積極的に英語に触れる機会を作り、慣れてしまうのが手っ取り早いと思います。具体的には、英語の音楽を聴いてみたり、英語で日記をつけてみたり、スマートフォンの言語設定を英語に変える(大事な通知も英語になるので注意してください)などして、日常に英語を取り入れるだけでも効果的です。また、英語の勉強をする際には、まず教科書の文章を読んで、その内容を何も見ずに理解できるようにしましょう。これができるようになれば、そのページで習った単語・文法が身についていることになります。あとは、単語・文法はほどほどにやりつつ、今のレベルで読めそうな長文をどんどん読んでいくとよいと思います。このとき大切なことは、長文は一度読んで終わりにするのではなく、読んで内容を自力で理解できるレベルまで持っていくことです。そうすれば、その長文で出てきた単語や文法も自然に理解していくことができます。このようにいろいろと書いてはみましたが、結局数学であれ英語であれどんな科目でも毎日コツコツと取り組むことが一番大切です。

●鈴木風花先生

こんにちは、講師の鈴木風花です。今回は私の勉強法を紹介します。

氏名:鈴木 風花

学部:看護学群

出身地:宮城県

~自己紹介~

好きな有名人:King & Prince

趣味:韓国ドラマ・アニメ鑑賞

中学の部活:吹奏楽部

高校の部活:吹奏楽部

大学の部活:なし

自慢できること:髪が伸びるのが早い

~私の勉強法~

国語:参考書を読んで基本的な文法や解き方を覚える-解く順番など戦略を立てて取り組む

数学:苦手意識が強かったため、基本的な公式を覚えて使えるようにする-解き方のパターンを覚える

英語:単語帳を1日5ページ覚えると決めて取り組む-模試などで分からなかった単語だけをまとめた単語帳をつくる、長文に慣れるため、長文問題を多くこなす

理科:生物は教科書や資料集を見て自分でまとめノートをつくる-共通テストから思考問題が増えたため、問題に慣れるために問題を多く解く

社会:正誤問題は細かいところまで出るため、参考書を読んで知識を増やす-模試で間違った問題を復習してまとめる

●高松凛先生

こんにちは、講師の高松凛です。今回は私の勉強法を紹介します。

.jpg)

氏名:高松 凛

学部:経済学部

出身地:宮城県

~自己紹介~

好きな有名人:長澤まさみ

趣味:邦画鑑賞

中学の部活:吹奏楽

高校の部活:写真

大学の部活:大学ゼミ協サークル

自慢できること:タイピング

~私の勉強法~

おすすめするのは一日30分でも毎日勉強する習慣をつけることです。私は中学時代に自宅で勉強する習慣がなかったのでとても苦労しました。高校時代にはせめて習慣だけでもつけようと毎日決まった時間に勉強するようにしたところ、自然と勉強しようという気持ちがつくようになりました。勉強が嫌だけど成績はあげたいという人はまずは短時間でもからスマホを置いて勉強する習慣をつけてみてはどうでしょうか

●山谷温子先生

●山下直輝先生

①山下直輝

②工学部 機械知能・航空工学科

③宮城県仙台市

④マジック 旅行

⑤中学校:軟式野球部 高校:硬式野球部 大学:硬式野球部、奇術部

⑥財布に入っている白紙を千円札に変えられます!

⑦くりぃむしちゅー(有田、上田)

⑧カレーパン 苺大福

⑨ 人によって苦手分野、得意分野が異なります。

「自己分析・短所、長所の確認」→「

勉強において最も大切なことは、

・「眠い」と感じたら寝る!

眠気は勉強の最大の敵です。「

・自分が最大限に集中できる場所を見つける、つくる

勉強をする環境も非常に大事です。

⑩

高校三年生の強歩大会の時の写真です。

●佐藤優心先生

氏名:佐藤優心

学部:薬学部

出身地:宮城県

好きな有名人:橋本環奈

趣味:カラオケ

中学の部活:剣道

高校の部活:茶道など

大学の部活:茶道

自慢できること:最大音量のアラームにも気が付かないほど深い眠

~私の勉強法~

私のしていた数学の勉強法は、

1.まず解く(解けなくても考えてみる)

2.解説を読みながら解く

3.何も見ないで同じ、もしくは似た問題を解く

です!

解説を見ながら解く時は、

が、さらに、

英語の単語や暗記科目は、声を出したり、

(直前になったら自分で何度も読んだり書いたりしました!)

ワークも忘れず解きましょう!

●佐藤優心先生

氏名:小川真結

学部:薬学部

出身地:宮城県

好きな有名人:生田絵梨花

趣味:旅行、絵画鑑賞

中学の部活:バドミントン

高校の部活:地学、競技かるた

大学の部活:バドミントン、茶道

自慢できること:一人焼肉や一人旅など、なんでも一人でできます!

~私の勉強法~

今回は私の試験前の勉強法について紹介します。

1.計画を立てる

試験前にまず必ずしていたことは計画を立てることです。何曜日にこの科目のワークをここまで進める、何日までにこのワークを3周する、など勉強の進度の目安を決めます。

2.問題集は理解するまで解く

私は多数の問題集に手を出したりせず、1つの問題集をやり込むことが多かったです。中学生の時、試験前には学校のワークを使って勉強していました。その際、3周を基本としていましたが、1周目で全問完璧に理解できれば終わりにしたり、3周解いても解けない問題があれば4周目5周目を行い、全問解けてるようになるまで取り組んでいました。

3.休憩・睡眠をしっかりと取る

人間の集中力には限度があり、集中できない環境下での勉強は効率が下がってしまいます。集中力を保つために適度に休憩を取り、リフレッシュすることも大切にしていました。睡眠をしっかりと取ることも勉強の効率を上げるために大切です。

皆さんもよく寝てよく勉強に取り組んでみてくださいね。

いかがだったでしょうか。今回は、普段あまり焦点をあてられることのない大学生講師の方々の紹介でした。

ベストな勉強法というのは人によって全然違うので、今回の記事を参考にしてぜひ色々試行錯誤してみてください。

随時このページは更新していくので、楽しみにしていてくださいね。